昨天傍晚的时候,潜伏于城市中心的低气压很容易让人产生疲惫的错觉。

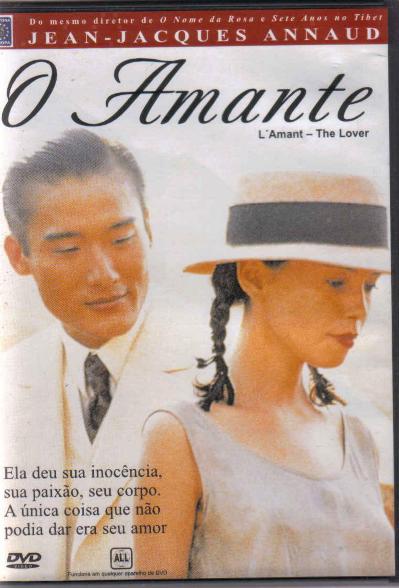

我侧卧在木床中央,郁郁,烦躁,又无限期许地看书。杜拉斯的书。摆在枕边很久的书。

在不适的外部环境中,头脑总会反应出有别于以往的情绪,然后,行为。

在只有我和Duras两人的房间里。我看得见她在我身旁,也顾不上看我,絮絮叨叨。

越读下去,胸中越是压抑。也许因为气压?或者那些书中人深可悲戚的命运?又或者仅仅只是消化不良。

两个人。几经交集,赤裸的,美好的,纯粹的,绝望的。

无论曾经有过谁,曾经有过什么样的痴迷沉湎,曾经有过什么样的伤痛无奈。

一切又能如何。

有些事情一直无能为力;有些回忆只能收留于常年的隐忍;有些情感经过的时候不可知,结束的时候不可留。

即使曾有过种种,命运只允许我们互不相扰各自走完各自的人生。

当然我们也许还可以用各种手段,譬如,血亲,法律来维持彼此的联系。

不过,那些外物真的可以左右得了人生而带来的独立吗?你和我,你和他,我和他。根本无从合二为一。

“谁此刻孤独,就永远孤独。”想起一句雪雪说不是诗的诗。

堤岸的公寓。微微闷热,光线游离的房间。两个人。没有过多的话语。只有不停的探寻和索取。未可知或者未可自持的爱。做爱。少女身体的觉醒。中国男人的羸弱。种种。。。。。。

激情终于只能局限于此。那湄公河的下游,那湿热的亚热带气候,那嘈杂富庶混乱的中国饭店。那激情也便仅限于这样的时空。

这样的记忆,有的人轻轻想起,有的人铭刻一生。我当它凑巧的发生,然后我凑巧得知,等待凑巧的时日来冲淡它在我记忆里的分量。

Duras是聪明的。聪明人容易受伤。为一些零星的悲戚的小事,付诸对沉重宿命的叹息。

有个细节一直印象分明。

“旅途中,船正在横越大洋,有一天深夜,有一个人死了。她现在已经不能明确知道是不是这一次旅行或另一次旅途中发生的事。头等舱酒吧间有一些人在玩牌,在这些玩牌的人中有一个年轻人,这年轻人打牌打到一定的时间,一言不发,把牌放下,走出酒吧间,穿过甲板,匆匆跑去,纵身一跃跳下海去。船正在快速航行,待船停下来,尸体已不知去向。”

“写到这件事,不,她其实并没有亲自见到这条船,而是在另一个地方,她听人讲过这个故事。那是在沙沥。那个青年,就是沙沥地方长官的儿子。她也认识他,他也在西贡中学读书。她还记得,他身材高大,和蔼可亲,面呈棕色,戴一副玳瑁边眼睛。人们在他的房舱里什么也没有发现,一封信也没有留下。他的年纪,倒是留在记忆里了,真可怕,也是十七岁。船在第二天黎明又启航了。”

“最可怕的就是这一点,船竟自远去。”

“太阳升起,大海茫茫,决定放弃搜寻。永远的离弃,分离。”

突然很害怕自己有一天也会这样不留痕迹。

晚上出去为人接风。夜晚,暑意消退了很多。在座的人不分年纪与身份,就着宵夜和啤酒聊得挺畅快。

听君一席话,有不少的感触。岁月真的很会磨人。消磨掉那些年轻的意志和精神。留下的谨慎和多虑却难说好坏。

回去的路上,王叔和我们延续着之前的谈话。说到今后,他也挺矛盾的。已经习惯了北京的生活,然而这里毕竟是异乡。如果有一天,人就这么没了,大概也没人注意吧。看来无论是做什么的人,不管有过什么经历,人都是害怕孤单,害怕被遗忘的。

不希望有一天如果我也一不小心没了,终会没人再记得。所以,在这里。我留下一些证据来。

嗯,要坚强。